К началу 1940-х годов хор Ленинградской капеллы находился в превосходной форме — благодаря работе Свешникова, которому удалось найти исполнительскую стилистику и репертуар, отвечавшие запросу времени, удалось восстановить после годового перерыва детскую хоровую школу Капеллы и создать из её учащихся совершенно новую исполнительскую единицу — хор мальчиков. Однако в январе 1941 года Свешникова перевели на работу в Москву, и взрослая Капелла осталась на плечах 27-летней Елизаветы Петровны Кудрявцевой, а школа — под руководством заслуженного педагога и хормейстера Палладия Андреевича Богданова.

Война застала хор Капеллы в середине гастролей по югу Украины и Ростовской области. 22 июня давали концерт в городе Шахты. На следующий день гастроли пришлось прекратить, и вагоны, в которых путешествовал хор, перецепили к составу идущему в Москву, а затем в Ленинград. Часть певцов отправилась на фронт, не возвращаясь домой. Всего в первые недели войны были мобилизованы 19 и ушли добровольцами 14 сотрудников Капеллы.

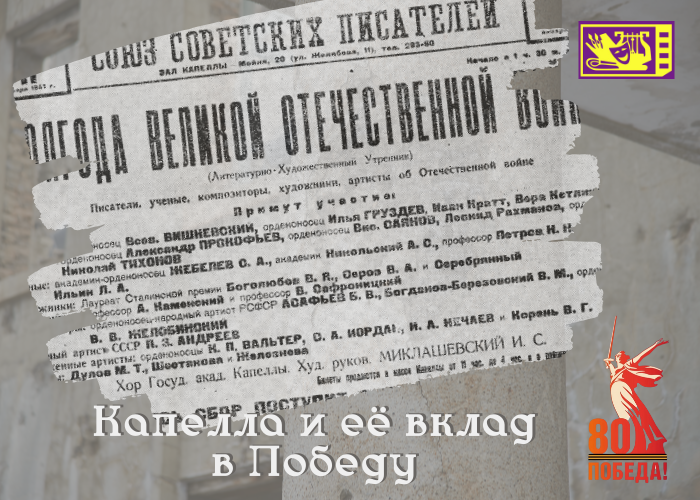

Однако Капелла не замолчала. Несмотря на изменившуюся пропорцию между мужским и женским составом, хор неустанно пел, организовавшись в небольшие концертные бригады: на вокзале, провожая уходящие на фронт составы, в госпиталях, воинских частях. За июль и август 1941 года провели 42 выступления бригадами и 14 концертов полным хором. В свободное от выступлений время артисты вместе со всеми горожанами рыли окопы, пожарные водоёмы, строили укрепления.

К концу лета Капелла оказалась разделена на три части. 72 сотрудника (артисты хора, педагоги школы и персонал) эвакуированы в город Киров, с ними дирижёр Кудрявцева. Другая часть хора осталась в Ленинграде, с ними дирижёр Миклашевский и хормейстер Балакина. Детская хоровая школа Капеллы в составе 90 учащихся и 25 взрослых уже через две недели после начала войны отправлена в село Арбаж Кировской области во главе с директором Богдановым и завучем Козыревой.

Все три части разделённой Капеллы трудились на грани своих возможностей. Например, только в один день 7 ноября 1941 года было дано шесть концертов: в Ленинграде — один в Радиокомитете, дневной и вечерний в Большом зале Филармонии, в Кирове — дневной, вечерний и ночной в Библиотеке имени А. И. Герцена.

Всего с сентября по декабрь 1941 года эвакуированной частью Капеллы было дано более 130 концертов. Исполняли кантаты «Минин и Пожарский» Дегтярёва, «Александр Невский» Прокофьева, песни народов СССР. Часто после успешных концертов дирижёра Кудрявцеву вызывали в воинские части для разучивания боевых и патриотических песен с самими бойцами и их командирами.

Эвакуированная школа Капеллы функционировала в полном объёме. Богданов вёл все теоретические дисциплины, руководил хором и струнным оркестром. Коллектив активно концертировал в Арбаже и окрестностях, исполняя полифонию старинных мастеров, произведения русских классиков, советских композиторов, фрагменты кантаты «Александр Невский» Прокофьева. Выступления капеллан имели колоссальное значение для поддержания духа у трудящихся тыла. Рабочие приходили на концерт даже после тяжёлой смены, а дети исполняли свою программу по нескольку раз, чтобы охватить всех желающих. В Ленинграде здание Капеллы не пустовало: в нём разместились Ансамбль песни и пляски Лопухова, военный госпиталь и команда МПВО. Столовая продолжала работать, обслуживая всех обитателей. В кочегарке оборудовали морг. Несколько сотрудников Детской хоровой школы дежурило в здании, поддерживая связь с эвакуированными детьми и передавая им письма и посылки, которые собирали для них родители — несмотря на голод и холод.

Концертный зал продолжал работать. Часть хора, остававшаяся в блокадном Ленинграде, продолжала выступать бригадами и хором, давая концерты сольно и совместно с оркестром. Кроме своего зала выступали в Радиокомитете, в Филармонии, в Доме Красной армии на Фонтанке. Работа блокадной части хора продолжалась до весны 1942 года: 9 марта дирижёр Миклашевский скончался от голода, а в конце марта появилась возможность вывезти оставшихся певцов по Дороге жизни, и те, кто мог, присоединились к эвакуированному хору в Кирове.

В ноябре 1941 года на территорию Капеллы упали две фугасные бомбы. Они не взорвались, но своим весом повредили Императорский павильон в главном дворе и жилой корпус со стороны Большой Конюшенной улицы. Кроме того, в здание попали небольшие снаряды в мае 1942-го и в августе 1943-го. Все повреждения удалось ликвидировать, однако Императорский павильон, расколотый надвое, после войны пришлось снести — восстановили его только в 2000 году.

В течение 1942 года взрослая Капелла продолжала активно выступать в Кирове и области. А в конце сентября хор отправился в длительную гастрольную поездку по Средней Азии: Ашхабад, Сталинабад, Фергана, Ташкент, Фрунзе, Мары, Кушка, Чарджоу, Самарканд, Кува-Сай, Алма-Ата, Семипалатинск, а также Барнаул, Новосибирск, Омск, Челябинск, Свердловск. С сентября 1941 по июль 1943 года, хором Капеллы было дано 225 платных концертов и 320 шефских, на которых побывало более 250 000 слушателей, в том числе 75 000 солдат и офицеров.

Летом 1943-го местом базовой дислокации хора на полгода стал город Горький, а новым художественным руководителем и дирижёром назначен профессор Дмитревский. В первой половине 1944 года капелла под руководством Дмитревского находилась в Москве, где исполняла крупные ораториально-кантатные сочинения Прокофьева, Хачатуряна, Шапорина и других композиторов. С июля по октябрь коллектив совершил гастрольное турне по Волге, пройдя на пароходе от Москвы до Астрахани и обратно и дав 85 концертов.

Хоровая школа Капеллы в начале 1944 года закончила своё существование. Её перевели в Москву и на её основе открыли Московское хоровое училище. Трёхлетнее пребывание хора мальчиков в Арбаже оставило неизгладимый след в памяти жителей села. О выступлениях и о совместной учёбе с капелланами жители вспоминают и сейчас, спустя 80 лет. И хотя сама школа не успела за 7 лет своего существования дать ни одного выпуска, её воспитанники, закалённые учёбой в военные годы и окончившие в 1945 и последующие годы Московское хоровое училище, заложили основу всему советскому дирижёрско-хоровому образованию и исполнительству на последующие десятилетия.

За годы войны ряды Капеллы сильно поредели. На фронте погибли 12 сотрудников, трое пропали без вести. 23 человека умерли во время блокады, один по пути в эвакуацию, ещё двое от болезней к концу войны. Двое были вывезены немцами из блокадного Ленинграда в Германию и скончались там.

В октябре 1944 года взрослый хор Капеллы вернулся в Ленинград. Начались репетиции, восстановление состава и работа над репертуаром. Кроме того, взамен переехавшей в Москву детской хоровой школы, усилиями Дмитревского и Богданова при Капелле открыто новое учебное заведение — Хоровое училище. Капелла быстро восстановила свой высокий уровень и возобновила концертную деятельность. В 1945 году хор успешно гастролировал в Москве и северных регионах СССР, включая Архангельск, Вологду и другие города.

9 мая 1945 года хор Капеллы выступил в Большом зале Ленинградской филармонии, исполнив под руководством К. И. Элиасберга кантату С. И. Танеева «Иоанн Дамаскин». Детский хор Хорового училища в те же дни выступил с праздничным концертом по радио совместно с поэтом Б. М. Лихаревым.

Самоотверженный труд капеллан был по достоинству оценён: 39 сотрудников Капеллы были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Пение Капеллы не смолкало даже в самые тяжёлые дни войны. Голоса её артистов звучали там, где требовались мужество и сила духа — в госпиталях, военных частях, в окопах и цехах, поднимая боевой дух солдат и давая надежду тем, кто ждал их возвращения. Разделённая войной, Капелла не была сломлена. Она продолжала служить искусству, вдохновляя и поддерживая народ, а затем, с честью вернувшись в родной город, встала на путь сохранения традиций и передачи их новым поколениям. В её пении — будь то короткая песня или масштабная оратория — стойкость осаждённого Ленинграда, боль утрат и радость Победы.

Первичная профсоюзная организация благодарит Петра Трубинова за помощь в написании публикации