«Из воспоминаний музейного работника»

Первый день войны сразу же наложил отпечаток на жизнь в музее. Его залы, обычно заполненные в воскресные дни, … сейчас были безлюдны, в них стало необычайно тихо.

Но между тем, в научных кабинетах в хранилищах фондов, служебных подсобных помещениях развернулась сосредоточенная деятельность. «…всех нас волновала одна мысль как сохранить …экспонаты музея, как уберечь их от огня, возможных бомбежек, сырости и других неожиданностей. Не дожидаясь особых указаний, немедленно начали подготовку к укрытию и эвакуации произведений. Под руководством и при непосредственном участии научных сотрудников и реставраторов, десятки рабочих снимали картины со стен и вынимали из рам огромные полотна Брюллова, Угрюмова, Бруни и других, размещенных в этих залах.

Прошел первый день. Утром на следующий день Борис Николаевич Загурский, Начальник управления Комитета по культуре, директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Орбели и я выехали в Смольный. …до объявления эвакуации нам предложили принять меры для сохранности ценностей музея. Все картины, скульптуры и другие произведения были перенесены с верхних этажей и антресолей в нижние помещения и под фундаментальные своды подвалов». Особое место занимала работа по подготовке к эвакуации основных коллекций…с тем чтобы в короткие сроки обеспечить их вывоз.

«…Знание музейного дела, практический опыт научных сотрудников и технического персонала, помноженные на беспредельную преданность и любовь к музею, помогали преодолевать трудности. Белые ночи июня позволяли работать почти сутками, …необходимость хотя бы небольшого отдыха прерывала напряженный труд. Спали тут же, в служебных помещениях. Ситуация осложнялась тем, что многие сотрудники научных отделов ушли в ряды Красной Армии и народного ополчения. На помощь пришли ленинградцы: художники, студенты вузов. Без их участия, только своими силами, музейщики не справились бы с объемами поставленных задач. Только живописных произведений было снято со стен и подготовлено к эвакуации свыше семи с половиной тысяч».

«Огромные холсты в 20, 40, 60 квадратных метров каждый, следовало осторожно накатать без единой морщинки, без малейшего повреждения красочного слоя на специальные валы. Еще в мирное время определили размеры и диаметры валов, учитывалось физическое состояние холстов, для которых они предназначались, красочный слой, техника живописи. Часть небольших валов небольшого размера изготовили тогда же, а крупные делались в первые дни войны. Они достигали до 10 метров длины, а диаметр колебался от 60 до 120 сантиметров. Все валы изготавливались из фанеры на деревянном каркасе. Поверхность их безукоризненно гладкая обтягивалась искусственной замшей. Чтобы валы не касались пола, они с торцов заканчивались деревянными колёсами.» На эту огромную катушку наматывалось несколько холстов. Между ними прокладывалась плотная бумага. Кромки холстов сшивались между собой.

Памятники древнерусского искусства, скульптуру, фарфор, стекло, шпалеры, ткани, графику запаковывали с такой же тщательностью. Особенно сложной была работа со скульптурой. Разнообразие материалов: мрамор, бронза, гипс, дерево; различные размеры и разный вес требовали осторожного обращения и больших физических усилий. В число работ «первой категории» вошли уникальные портреты Шубина Ф. И. Некоторые «тяжеловесные» произведения были укрыты в подвальных помещениях музея.

«Особая судьба ожидала «Анну Иоановну с арапчонком». Скульптура К. Б. Растрелли, могла быть только спущена со второго этажа главного здания по широким маршам парадной лестницы. По узким лестницам невозможно было «эвакуировать» ее в подвал.

В центре площадки, перед садовым фасадом Михайловского дворца, был вырыт глубокий котлован. Опущенная в него скульптура была смазана тавотом и плотно упакована в рубероид. Над котлованом разбита клумба, на которой вскоре взошли цветы.

Не меньше трудностей возникло со скульптурой Императора Александра III работы П.Трубецкого. В 1937 г. при реконструкции площади Восстания памятник был снят и вывезен на склад на Лиговской улице. В 1939 г. скульптура, в целях сохранности, была привезена в Михайловский сад и оставлена перед флигелем Росси. В дальнейшем предполагалось поставить скульптуру здесь или в одном из внутренних дворов. Для сохранности на время войны вырыли котлован, но «многотонный памятник оказался нам не под силу – его не могли спустить вниз. Поэтому приняли другое решение: на Мойку, поближе к месту укрытия подвели две баржи с песком. Им засыпали скульптуру и укрыли ее накатом из бревен. Все это сооружение утрамбовали землей, а образовавшийся холм засеяли овсом».

Ранним утром 1 июля 1941 г. началась перевозка экспонатов на железнодорожную станцию. « Когда тронулась в путь первая груженая машина, многие не могли сдержать слез. Словно близких, дорогих друзей провожали каждую картину, каждую скульптуру в далекий путь.» Переезд прошел благополучно. Эшелон пришел в Горький. Сразу были выделены рабочие для разгрузки, которая продолжалась несколько дней. Коллекцию разместили в подсобных и хозяйственных помещениях Горьковского художественного музея.

Хранителем коллекции была оставлена Л. Ф. Галич. Остальные возвращались в Ленинград, чтобы продолжить работу по эвакуации «второй категории» произведений. К середине августа упаковка была завершена, однако задержалось предоставление вагонов для отправки экспонатов по месту назначения – в Пермь. 18 августа П. К. Балтуну пришла телеграмма из Москвы: «Немедленно выезжайте Горький переотправке вашего груза другое место назначения». 21 августа 1941 г. в эшелоне, в котором эвакуировался коллектив Малого оперного театра, группа специалистов Русского музея отправилась в Горький.

В Горьком на причале стояла огромная баржа «…в ней находились… коллекции… художественных музеев Москвы (среди них некоторые экспонаты Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и др.) Сюда же погрузили коллекции Русского музея. В сентябре «к нашему плавучему хранилищу подошел мощный буксир и повел его вверх по Каме… в Пермь». П. К. Балтун выехал пароходом вечером того же дня «опередив приход баржи».

14 сентября баржа прибыла в Пермь. «Город задыхался от всевозможных перевозок. Машины для нашего груза выделяли с трудом. К выгрузке приступили 28 сентября». В Перми была выгружена только часть ящиков. А еще «перевозка сотен ящиков с баржи к месту хранения в Соликамский собор. Таким образом, коллекция Русского музея расположилась в нескольких сотнях киллометров друг от друга.

30 сентября пришла телеграмма из Ленинграда от директора Русского музея Г. Е. Лебедева «Вторая очередь задержана по объективным причинам вывоз ее проблематичен». «Стало ясно, что груз остался в Ленинграде, а не пострадал в пути, где он мог бы подвергнуться налетам вражеской авиации».

21 октября 1941 г. Г. Е. Лебедев в письме Балтуну «…у нас произошла вторая авария. В главном здании Росси отепляю пожарный водопровод – отапливать все здание – нельзя, возможно отопление только гардероба и подвалов, где и перебывает научный коллектив музея».

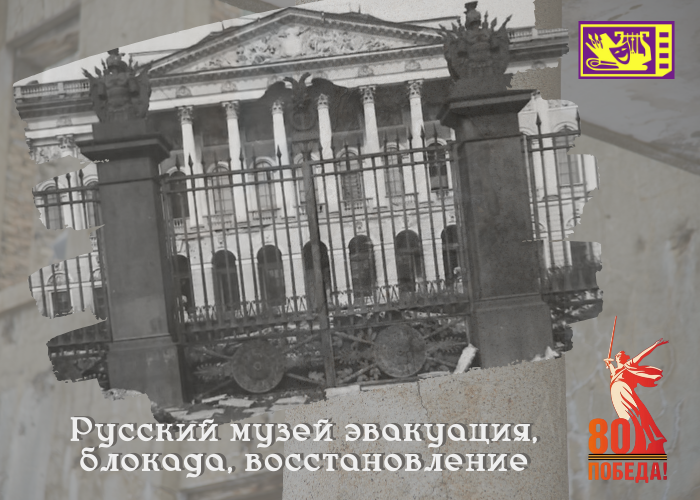

На территорию музея было сброшено 11 фугасных и сотня зажигательных бомб, при артобстрелах – свыше 40 снарядов. Взрывы четырех фугасных бомб, весом 400-500 кг каждая, задели здание. Перед фасадом дворца взорвавшаяся 400-киллограмовая бомба оставила в мерзлой земле воронку глубиной в полтора метра, выбоины в гранитном парапете подъезда. Взрыв другой 500-киллограмовой бомбы, у самой стены здания, вырыл яму до трех метров глубины и диаметром до восьми метров, разорвав водопроводную магистраль. Взрывом были выбиты все стекла. Сотрудники коченеющими от холода руками зашивали окна фанерой. Крайне истощенные сотрудники «…пешком, по заснеженным улицам и набережным шли в госпитали, на корабли, в воинские части и проводили беседы, читали лекции…». При этом продолжалась работа над научными темами.

«…деятельность Русского музея вошла в общее русло… культурной жизни Перми». Был открыт целый ряд выставок, в том числе выставка И. Е. Репина. На ней экспонировалась 51 картина (около 200 работ Репина находились в эвакуации. Многие зрители не могли поверить, что перед ними подлинные работы художника). Большим событием в Перми стала выставка произведений, созданных ленинградскими художниками в 1941-1942 годах. Сначала она экспонировалась в залах Ленинградского отделения Союза художников. 4 октября 1942 г. выставка была показана в Москве, в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

22 июня 1943 г. в знак благодарности работникам уральских музеев, состоялось открытие выставки в Пермском краеведческом музее, а с 7 октября до 23 декабря 1943 г. – выставка экспонировалась в Горьком.

В 1944 г. впервые за годы войны открылись двери Русского музея. В нескольких приведенных в порядок залах, 2 июля 1944 г. открылась выставка художников Ленинградского фронта. Широко отмечалось 100-летие со дня рождения И. Е. Репина.

14 октября 1945 г. эшелон с коллекцией Русского музея прибыл в Ленинград. С эшелоном вернулись и сотрудники Русского музея, находившиеся в эвакуации вместе с коллекцией музея: вернулись с фронта научные сотрудники.

5 февраля 1946 г. на заседании Ученого Совета утвердили план отдела экспозиции отдела живописи, следующими – отдела скульптуры и древнерусской живописи. Речь шла еще только об экспозиции первого этажа в заново отремонтированных и реставрированных залах. 9 мая 1946 г. открыли для посетителей экспозицию «Русское реалистическое искусство XIX века».